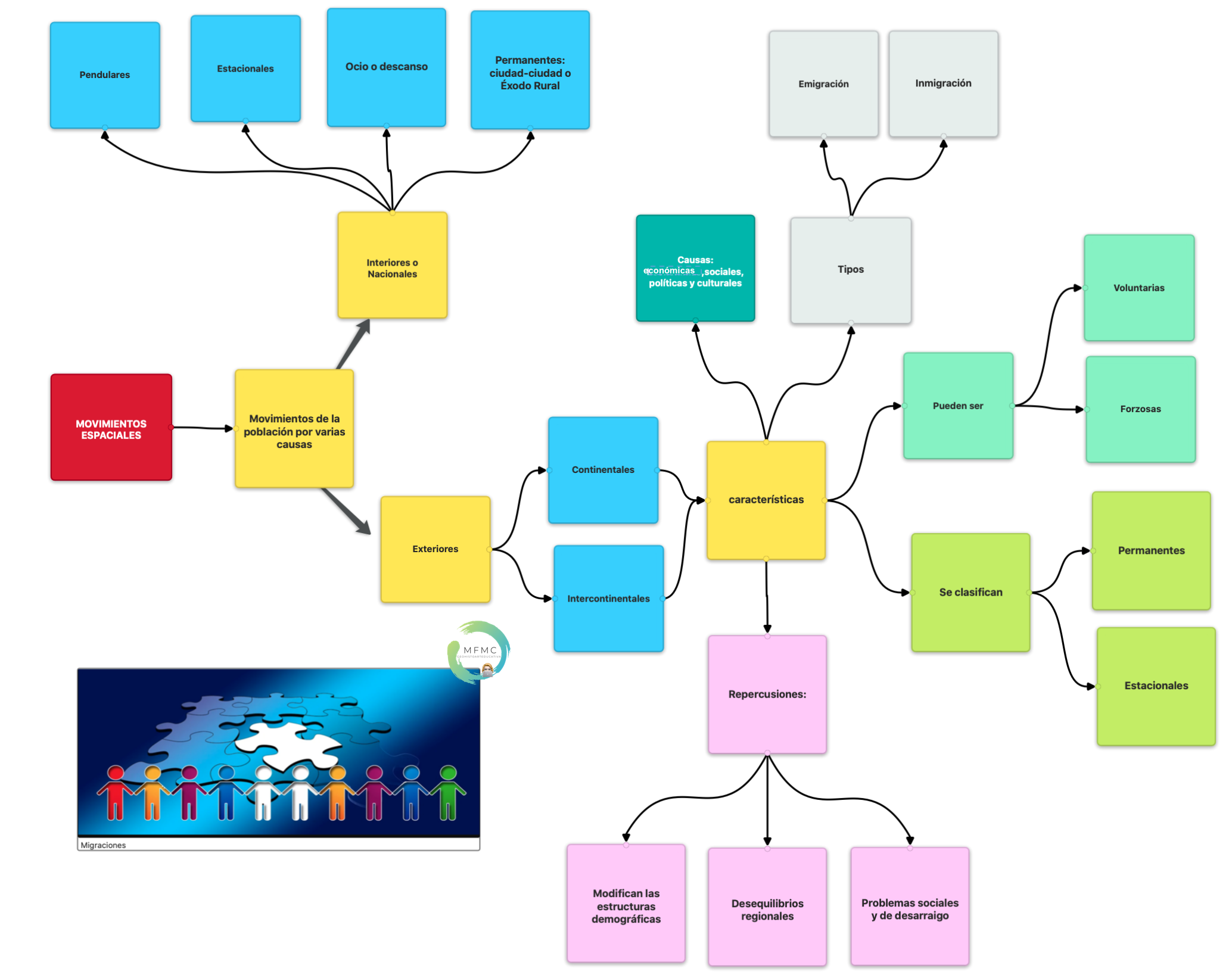

Movimientos espaciales

Los movimientos migratorios son los desplazamientos de población de un lugar a otro con un carácter estable o semiestable. Se distingue entre emigración, salida de población desde su lugar de origen, e inmigración, llegada de población a un lugar de destino. La diferencia entre ambas constituye el saldo migratorio, si el resultado es positivo significa que es mayor el número de inmigrantes que emigrantes y negativo cuando sucede lo contrario. Los movimientos migratorios son fundamentales para comprender los cambios en la población absoluta', tanto en su volumen como en su distribución. Son motivados por diferentes causas, encontrándose entre las más comunes:

■ La búsqueda de trabajo: que da origen a las llamadas migraciones laborales'.

■ La búsqueda de medios de subsistencia, como los alimentos: engloba a las migraciones producidas por hambrunas o catástrofes naturales.

■ Las guerras y los problemas políticos: pueden provocar movimientos de población a causa de persecuciones políticas, conflictos étnicos' o la mera supervivencia.

Desde hace siglos nuestro país ha conocido importantes migraciones. La población española actual, como la de muchos países, se ha constituido por el desplazamiento y fusión de diferentes pueblos. Así ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la llegada de los pueblos indoeuropeos, pueblos mediterráneos -fenicios, griegos, romanos-, pueblos germánicos -como los visigodos-, o con la llegada de los musulmanes. En época más reciente, España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes -que marcharon hacia América y Europa-, pero hace ya unos años pasó a ser un país receptor de inmigrantes, entre otras razones, gracias a la desaparición de las causas económicas que habían originado las oleadas de emigración' en el pasado. En la actualidad, con la crisis económica iniciada en 2008, la emigración española ha aumentado considerablemente, afectando a todo tipo de profesionales.

Migraciones interiores.

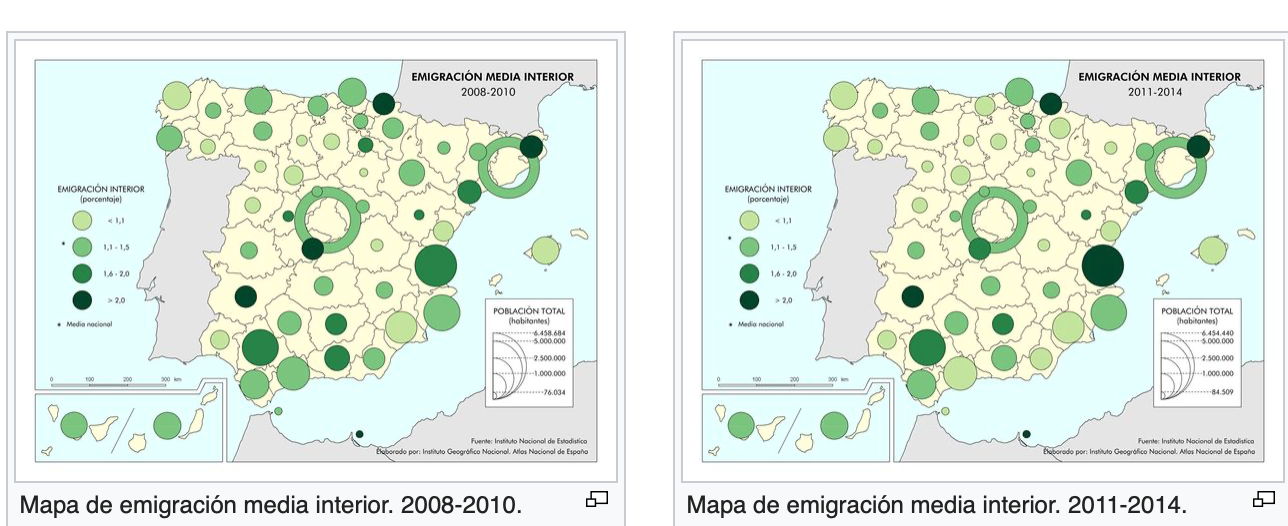

Las migraciones interiores son los movimientos de población que tiene lugar dentro de las fronteras de un país. Podemos diferenciar entre las migraciones tradicionales y las migraciones actuales.

A) Migraciones interiores tradicionales

Desde el siglo XIX, a causa de la revolución industrial, fueron constantes los desplazamientos desde las regiones agrarias a aquellas con una creciente industrialización que prometían abundantes ofertas de trabajo. Esta migración adquirió gran importancia en el siglo XX, sobre todo en los años veinte, por la industrialización vasca y catalana. Con motivo de la crisis económica iniciada en 1929 y los problemas políticos existentes durante la II República (1931-1936) y la Guerra Civil Española (1936-1939), se produjo un parón en los movimientos migratorios causados por la industrialización. A partir de los años cincuenta estos movimientos se intensificaron. En las décadas de 1960 y 1970 alcanzaron un gran volumen, llegando a afectar a unos 9 millones de personas. Las áreas y ciudades más industrializadas -Cataluña, Levante, Madrid, Barcelona, Sevilla y las provincias vascas litorales- recibieron la mayor parte de este contingente migratorio. Dentro de las migraciones interiores tradicionales podemos distinguir diferentes tipos:

■ Estacionales y temporales: tuvieron su auge entre finales del siglo XIX y la década de 1960. Solían ser desplazamientos esta-cionales de población campesina hacia otras áreas rurales para realizar labores agrarias como la siega, la vendimia o la recolec-ción de aceituna, pues el campo estaba poco mecanizado. También existían los desplazamientos temporales a la ciudad en las épocas del año en que el campo no daba tanto trabajo, para, por ejemplo, realizar tareas relacionadas con la construcción.

■ Éxodo rural': tuvo lugar principalmente entre 1900 y 1975. Se refiere a las migraciones desde las zonas rurales hacia las áreas urbanas de forma definitiva o de larga duración. Las áreas de procedencia mayoritarias fueron las zonas deprimidas de Galicia, algunas provincias del interior peninsular y Andalucía oriental. Y los destinos principales fueron, fundamentalmente, las zonas industriales de Cataluña, el País Vasco y Madrid. Más adelante también se desplazaron a las zonas turísticas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias. En este tipo de migraciones podemos apreciar matices, en función de la situación político-social de cada momento:

• Primer tercio del siglo XX: motivado por el exceso de trabajadores en el campo y el inicio de la mecanización del trabajo agrícola, el éxodo se vio favorecido por la oferta de puestos de trabajo en las zonas industriales y, durante la dictadura de Primo de Rivera, también en las obras públicas.

• Guerra Civil y posguerra: el éxodo rural se estancó debido a que las ciudades sufrieron graves problemas de abastecimiento, la oferta de trabajo en la industria se redujo y el franquismo fomentó la permanencia de la población rural en sus lugares de origen.

• 1950-1975: el éxodo rural alcanzó su mayor volumen debido al creci-miento demográfico, la crisis de la agricultura tradicional (por la mecanización del campo), el auge industrial (impulsado por los planes de desarrollo) y el boom turístico' en el litoral mediterráneo y las islas.

• Desde 1975: el éxodo rural decayó. A partir de la crisis industrial, las áreas tradicionalmente receptoras redujeron la llegada de población e incluso algunas se convirtieron en zonas de emigración. Progresivamente, el desarrollo de las competencias autonómicas comenzó a generar empleo en las propias regiones, gracias a las políticas de desarrollo regional', lo que redujo los desplazamientos.

• Actualidad: la mayor parte de los emigrantes rurales se dirigen al litoral mediterráneo y a Canarias. Esto se debe a las posibilidades que ofrecen el turismo, la agricultura de exportación y la pequeña industria, que so-portan mejor la crisis económica.

B) Migraciones interiores actuales

El carácter de las migraciones en España a partir de 1975 ha sido distinto. En la actualidad, la procedencia de los emigrantes ya no es mayoritariamente rural, sino que provienen de municipios urbanos. También se han producido cambios respecto al destino. Actualmente las principales corrientes son:

■ Migraciones residenciales: son principalmente migraciones intraurbanas., entre la ciudad central y sus núdeos más cercanos de la periferia. Afectan básicamente a personas jóvenes que buscan viviendas más baratas y de mejor calidad.

■ Migraciones laborales: responden a motivos de trabajo y habitualmente están protagonizadas por adultos jóvenes, en algunos casos trabajadores poco cualificados, y en otros, cualificados del sector servicios.

■ Migraciones de retorno rural: suponen el regreso de población a municipios rurales. En su mayor parte son antiguos emigrantes que, a partir de la década de 1980, alcanzan la jubilación.

■ Movimientos habituales de la población: son los denominados movimientos pendulares', están referidos a desplazamientos periódicos, generalmente diarios, por motivos de trabajo y de ocio.

A lo largo de la historia, España ha sido un país de emigración. Aunque no alcanzó los niveles de otros países europeos como Reino Unido o Francia. Ni siquiera la colonización de América, a pesar de influir en la disminución de nuestro crecimiento vegetativo, suscitó durante los siglos XVI y XVII la emigración de un excesivo número de personas.

1. Emigración transoceánica

La mayor emigración hacia Latinoamérica se produjo tras la pérdida de las últimas colonias (1898), y sus destinos fueron, principalmente, Venezuela, Brasil, Argentina y Cuba. La procedencia fue mayoritariamente de Galicia, Asturias y Canarias, y afectó en su mayoría a los varones dedicados a la agricultura y de bajo nivel de cualificación. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la emigración transoceánica decayó por la inseguridad que provocaba el conflicto bélico, reanudándose durante los años veinte del siglo XX. Tras la Guerra Civil hubo muchas dificultades para salir al exterior a causa del bloqueo internacional a España, de la escasez de transporte y de la política populacionista. fomentada por el franquismo. La corriente migratoria ultramarina se recuperó un poco entre 1945 y 1960, aunque sin alcanzar las cifras de principios del siglo. Los destinos principales fueron Venezuela, cuyo petróleo creaba numerosos puestos de trabajo, seguida de Argentina y Brasil. El perfil de estos inmigrantes cambió, ya que en aquellos países necesitaban una mayor cualificación para desarrollar su economía.

2. La emigración hacia Europa

Desde 1960 la emigración española se dirigió básicamente ha-cia la Europa industrializada; esta oleada se debió fundamental-mente a dos factores:

■ Al boom económico' europeo encaminado a la reconstrucción de estos países tras la Segunda Guerra Mundial.

■ Al Plan de Estabilización' de 1959 en España, que expulsó del campo numerosa mano de obra que no podía absorber la industria española, y que coincidió con el déficit de mano de obra en Europa.

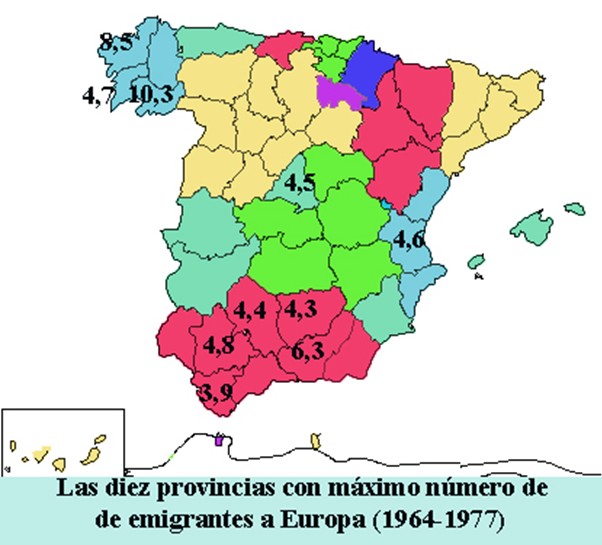

Por ello, desde 1959 hasta la crisis del petróleo de 1973, salieron de España más de un millón de trabajadores. Sus principales destinos fueron Francia, Alemania y Suiza, y afectó especialmente a los jóvenes entre 16 y 39 años. Los emigrantes procedían de todas las regiones españolas, si bien la mayoría procedía de las zonas de Andalucía, Galicia y el interior peninsular. Este éxodo tuvo una relevante transcendencia económica, ya que por una parte alivió el paro y, por otro, las divisas aportadas por los emigrantes financiaron una buena parte del desarrollo español de la época. El carácter de la emigración a Europa fue distinto al que tuvo la transoceánica. En la mayoría de los casos se trató de migraciones de pocos años de permanencia en el extranjero o induso de corta du-ración, como las de la vendimia u otras faenas agrícolas en Francia.

3. La emigración en la actualidad

A partir de 1973 los movimientos migratorios hacia el extranjero decayeron, pues la crisis energética provocó paro en Europa occidental e hizo disminuir la contratación de mano de obra. La emigración española se mantuvo en cifras bajas, sobre todo en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, ya que el boom económico de la construcción provocó la creación de numerosos puestos de trabajo en los sectores secundario y terciario. Sin embargo, la crisis económica iniciada en 2008 ha provocado nuevas oleadas migratorias hacia otros países europeos, como Reino Unido y Alemania, aunque no alcanza la magnitud de otras épocas. Afecta a todos los sectores, induso a los jóvenes con estudios universitarios y profesionalmente cualificados.

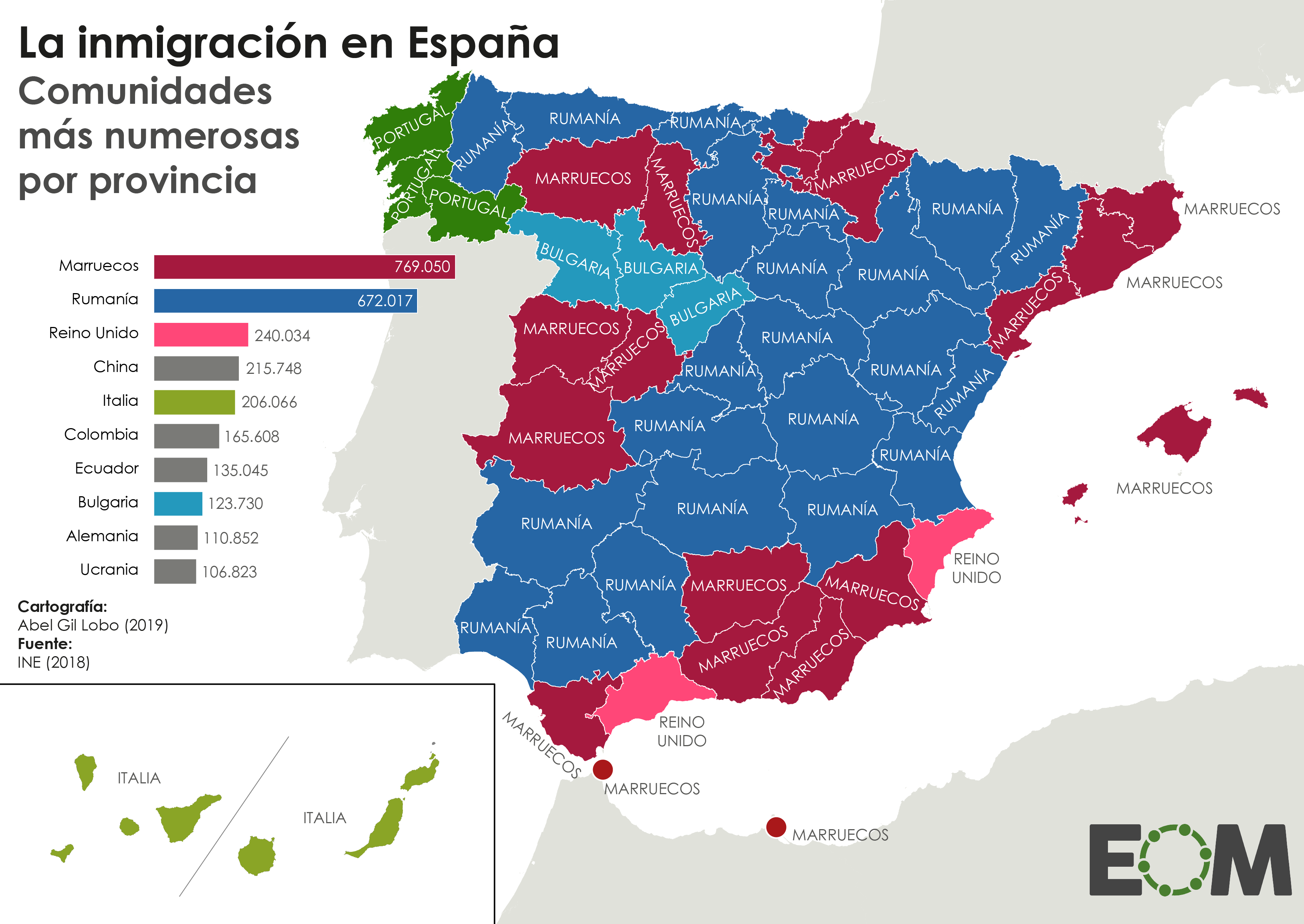

España es uno de los países con mayor número de inmigrantes; se calcula que en 2014 residían en nuestro país alrededor de 5 millones (aproximadamente el 10% de la población total). La mayoría de ellos llegaron entre 1990 y 2013, atraídos por el crecimiento económico y las posibilidades de empleo. En los años inmediatamente anteriores, esta cifra era algo más alta, superando induso los 6 millones en 2011. Estos datos han convertido a España en uno de los países con mayor acogida de extranjeros en términos absolutos en las últimas décadas.

El perfil de los inmigrantes es variado, pudiendo destacarse las siguientes características:

■ Por sexo: predominan levemente los varones, aunque las mujeres superan el 45 % del total, y alcanzan el 50 % entre los inmigrantes procedentes de Latinoamérica.

■ Por edad: dado que la mayoría de los inmigrantes vienen buscando traba-jo, la mayoría están en edad de trabajar y se sitúan entre los 20 y 40 años. No obstante, abundan los jubilados de países desarrollados europeos (países nórdicos, británicos, etc.) que residen en la costa mediterránea, atraídos por su buen dima y los precios bajos.

■ Por ocupación: predomina el sector servicios (empleados de hogar, hostelería), seguido de la construcción y, ya a más distancia, la industria y la agricultura. No obstante, según la procedencia, la actividad laboral difiere. Entre los ciudadanos de la UE predominan las ocupaciones en el sector financiero, comercial o las profesiones liberales; en los procedentes de Latinoamérica predomina el servicio doméstico y la hostelería; entre los magrebíes abunda el sector primario; y entre los procedentes de la Europa del Este abunda el sector de la construcción. Por último, podemos tam-bién mencionar a los estudiantes universitarios, aunque con residencia meramente temporal.

■ Por su situación jurídica: los inmigrantes pueden ser dasificados en tres grupos: los inmigrantes nacionalizados tras varios años de permanencia en el país; los inmigrantes legales, que obtienen permiso de residencia y mantienen su nacionalidad de origen; y los inmigrantes ilegales, que no tienen este permiso y por tanto son difíciles de cuantificar. El perfil de estos últimos suele responder a motivos económicos (alto crecimiento de la población y carencia de recursos en los países de origen) o políticos (persecuciones, falta de derechos civiles, etc.). Así mismo, debemos mencionar a los refugiados' por guerras o persecuciones, la mayoría de ellos procedentes de países de Oriente Próximo, como Siria o Irak.

■ Por su lugar de procedencia: la mayor parte proceden de Latinoamérica, ya que cuentan con la ventaja del idioma y la cultura; seguidos de la Unión Europea, la mayoría jubilados; y del norte de África, colectivos estos que suman algo más del 80% de la inmigración. En mucho menor número se encuentran los procedentes de la Europa no comunitaria, del África subsahariana, de Extremo Oriente y, aún en menor medida, del subcontinente indio, Norteamérica y Filipinas. Por nacionalidades, las que tienen mayor peso son la rumana, marroquí y ecuatoriana, seguidas de la británica y la colombiana.

■ Por el lugar de asentamiento: la mayoría se ha afincado en las zonas más pobladas y desarrolladas de nuestro país -como Madrid y Cataluña, que suman más del 40% del total-; en grandes ciudades y en las zonas turísticas o de agricultura intensiva, necesitadas de mano de obra, como Almería y Levante. La concentración en estas áreas ha contribuido al denominado "efecto llamada" sobre nuevos compatriotas. Por ello, en ciertos lugares abundan determinadas nacionalidades, como por ejemplo los rumanos en el interior, los marroquíes en las costas catalana y andaluza, los ecuatorianos en Madrid, los alemanes en Baleares o los ingleses en la Costa del Sol.

Parte de la población inmigrante ha llegado a España al margen de las vías legales -los llamados "sin papeles"-, y se encuentra bajo la amenaza de ser expulsada y viviendo en la marginalidad. La Ley de Extranjería' del año 2000, desarrollada por diversas normas posteriores, es la que regula todos los aspectos de la inmigración en nuestro país: modalidad de presencia, de-rechos y libertades, condiciones de trabajo, etc. Las consecuencias que el fenómeno de la inmigración tiene en España son:

■ Demográficas: contribuye a detener el brusco descenso de la natalidad española, debido a que la población inmigrante presenta mayores tasas de natalidad.

■ Económicas: los inmigrantes suelen desempeñar las tareas más duras, peor remuneradas y no deseadas por los trabajadores nacionales. Así mis-mo, contribuyen a los ingresos del Estado con sus cotizaciones.

■ Sociales: la inmigración contribuye a la riqueza y diversidad cultural, pero también puede generar problemas de racismo o xenofobia. Su aumento ha hecho difundirse, en ocasiones, la falsa idea de invasión o de exceso de inmigrantes, así como el temor a la reducción de la identidad nacional.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0